社会责任报告

2021-2022市文明单位(文明校园)创建

2019-2020市文明单位(文明校园)创建

2017-2018市文明单位(文明校园)创建

2015-2016市文明单位(和谐校园)创建

2013-2014市文明单位(和谐校园)创建

2014 “手语双语及聋人教育研讨会”见闻

6月19日

作者:沈雪晴

发布时间:2014-12-12

6月19日

一个来自中国特教网的信息触动了我今年六月参加由香港中文大学手语及聋人研究中心主办的

2014 “手语双语教及聋人教育研讨会”,研讨会现场汇集了手语双语及聋人教育领域中国际知名的学者和研究人员,他们在研讨会中分享经验并交换意见。

对于美术科班儿出生的我来说,虽然进入特殊教育也有些时间,但总体上我认为自己还不是非常深入的了解义务制教育阶段的聋教育现状,而聋生的文字表述能力与理解力整体相较于同龄的健听者来说依然偏弱,而这到底是如何形成的?在成人阶段是否有可能通过某些特定的学习来改善或提升?带着学习的目的、带着职业的疑惑我参加了本次的研讨会。

研讨会是紧凑而热烈的,来自世界各国的聋教育代表团有着各自不同的翻译,现场第一天,我被各种翻译系统震撼了,研讨会的现场同步有着

10多名手语翻译同时用各自不同的手语为团队中的聋成员完成同步手语翻译工作。

接着就是每一天都被大量的聋教育信息给充斥着,海量的信息对于非特殊教育专业出生的我来说是一种高强度的学习,结果是让我看见到曾经的假设居然是可以真实实现的,在低学龄阶段

6-7听障孩子将相对集中在一个普教班级,听人教师口语教学的同步让聋人老师手语辅助教学,配合补充低龄学童读写能力的不足,当然前提是学龄前听障儿童可视语言信息的介入。所谓双语即口语和手语同步教学,然共融是提出一个理想,它试图让我们看到聋人的社会融合从孩子开始,就像天予从小就和妈妈的聋生混在一起,长大的他相信对聋人的认知和接纳会很自然,因为曾经是玩伴。今天,看到香港展示了她们持续了六年的聋健混合双语教学,融合从身边开始,它是建立了那么自然的共同成长,有哪个人会拒绝共同长大的玩伴,而这个班级的孩子长大后会又影响到他们身边的人。而我们的聋生从小和听人一起学习,用手语交流,长大后的他们不会胆怯于害怕与听人的交流。另外,还有助提供聋人就业。

临近会议结束,总体感觉自己像是进了特教扫盲班, 认识了不少人,接触不少观点。如果不是出于好奇,好吧,是好奇多于困惑促成此次行程,总之,愉快的三天让我知道很多。只能说之前的我在这个领域太无知了。演讲间歇互动的收益绝不亚于演讲本身,交流中获悉,香港手语结构

60%是上海手语,早期私人聋校就是由老上海带过去,但在世界提倡口语教育的进程中,于1960年代起逐渐从聋生教学中淡出,它只存在于生活交流中,不过也因此保存了下来。06年开始的双语教学让香港手语重新回到聋生教育的舞台,但目前仍然属于是小众。@亲爱的小伙伴,画面中的手语是香港手语”支持”,熟悉么? 正是我们“为梦想发声”活动中的手语标识。

短短的几天两个小小的感动

: 与会者的时间安排从早上8点半到晚上8点,满满的11个半小时,主办方工作人员的工时间自然是再加上1-2个小时。可以窥视到香港教育界同仁的敬业,特教参访得到明仁老师热心协助。联想起昨晚下飞机买卡时,递出去100,收银员误做500,核对一遍告诉他搞错了,就这样姑娘仍然不放心的和我反复确认,旁边小姑娘凑过来提醒我注意使用方法,跑去询问去酒店的路线,服务员非常专业的把巴士路线时间包括车费仔细写在纸上交到我手里,半夜12点了源源不睡给我留着门,对于不常出门的我一切那么自然美好。

来自世界各国的翻译系统

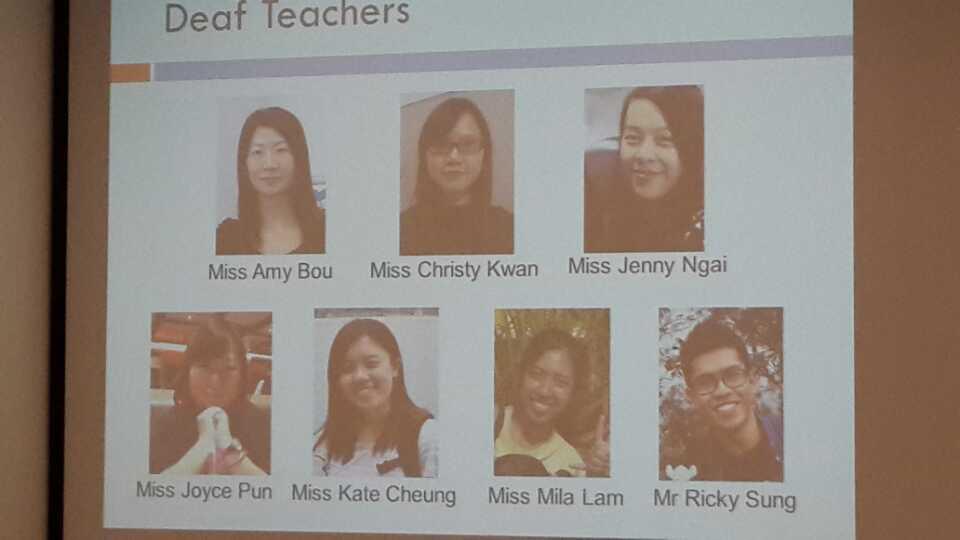

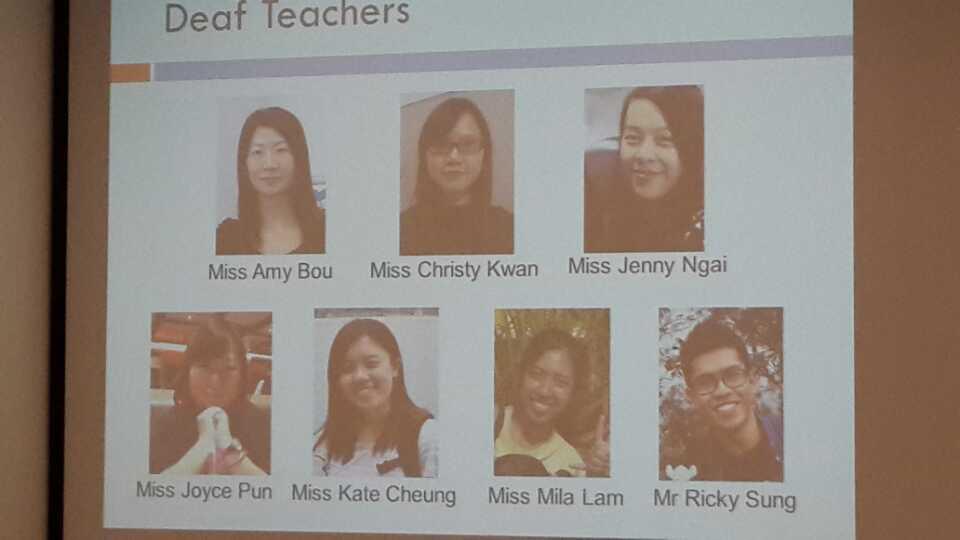

参加香港“手语双语共融计划”的聋健教师

研讨会上国际国际知名的学者和研究人员